mRNA 백신기술의 교훈...'기술 못잖게 좋은 파트너

커넥트클리니컬사이언스

지 동 현

요즈음 바이오산업에서 가장 주목을 받는 의약품은 바로 약 95%의 코로나 예방 효과를 보이면서 12월 중 미국 긴급사용승인(EUA)을 기다리는 화이자와 바이오엔테크(BioNTech) 공동개발 코로나백신인 BNT162b2와, Moderna가 개발하고 있는 mRNA1273 코로나 백신일 것이다. 대중들이 mRNA기반 코로나백신 개발에 대해 듣기 시작한 것은 길어야 겨우 7-8개월 전이었지만, mRNA 기반 백신기술은 30년 전인 1990년, 펜실베니아 대학의 헝가리 출신 여성과학자인 Katalin Kariko 박사(사진)의 연구결과에서 시작되었다. 불행히도 Kariko박사는 이 기술에 대해 오랫동안 정부나 대학으로부터 어떤 지원이나 관심도 받지 못하다가, 연구실 복사기 앞에서 우연히 만난 Drew Weissman교수와, 공동연구를 통하여 15년만에 안전성 문제를 깨끗이 해결하고 2005년 발표한 논문을 통해mRNA 백신개발의 문을 활짝 열었으며, 다음 해인 2006년 두사람은 함께 창업하였지만, 투자모집에 실패하자 펜실베니아 대학이 특허권을 빼앗아 제3의 회사에 헐값에 팔아버렸다. 그러나 그들이 2005년에 발표한 논문은 Moderna의 창업자인 Rossi박사와, 바이오엔텍이 각각 mRNA 백신을 개발하게 도와준 일등공신이었다. 이번 겨울 미국에서 mRNA 코로나백신이 긴급사용승인 되면, Kariko박사의 연구는 발표 후 15년 혹은 30년만에 의약품으로 세상에 나오는 것이 된다.

대학의 연구실에서 나온 훌륭한 과학적 발견이 이처럼 수십년 후에야 빛을 보게 된 블록버스터 신약은 이 것 말고도 여럿 있다. 면역항암제인 PD-1억제제인 옵디보의 경우도 1992년 Honjo 교수가 타겟을 발견한 후, 암치료에서의 효능을 2002년에 발표하였으나, 대학의 지원이 없이 우여곡절 끝에 오노제약과 특허를 공동출원 하였고, 항체개발과 임상시험을 위해 메다렉스라는 회사를 거쳐, 결국 BMS로 기술이전 되어 2014년 허가를 받기까지 짧게는 12년, 길게는 22년이 걸리게 되었다.

Katalin Karikó 박사, 사진출처 https://www.statnews.com/2020/11/10

우리나라에서는 ‘기술사업화’의 정의가 경우마다 다른 것 같다. 어디서는 특허를 출원하는 것을 사업화라고 하고, 어디서는 임상시험승인(IND, CTA, CTN 등)을 달성하는 것, 또 어디서는 기업에 기술이전 하는 것을 사업화라고 하고 또 어떤 때는 이것 중 한가지만 달성하여도 사업화를 달성했다고 하기도 한다.

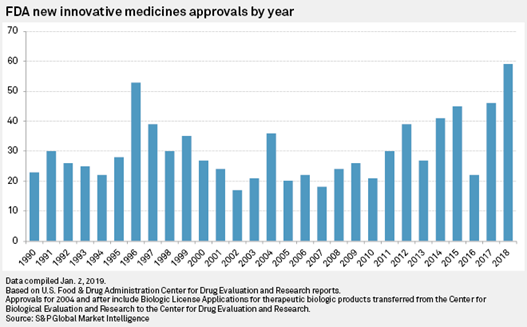

1980년 미국에서는 정부의 대학 등에 대한 적극적 연구지원을 통해 대학이나 병원, 공공연구소에서 쏟아지는 논문이 기하급수적으로 늘고 있는데도 불구하고, 실제 실용화되지 않는 것에 대한 해결책으로 베이-돌(Bayh-Dole) 법안을 만들어, 미연방정부의 지원을 받은 공공연구소, 대학 등의 연구결과라도 그 기관이 특허를 출원하고 기술사용료를 받을 수 있게 허가했다. 이 법안의 등장으로 미국 대학의 특허출원이 매우 활발해졌고, 연구개발활동이 단순히 학문적 대상만이 아닌 실용화 대상으로 확대되는 전기를 마련하였다고 관계자들은 스스로 평가하고 있으며 그 증거로 특허 출원 수는 1980년에서 2000년까지, 20년 동안 약 10배가 증가하였고, 기업의 대학에 대한 연구 투자가 2배 정도 늘었다고 말하고 있다. 그러나 베이-돌 법안이 만들어진 후 20년이 지난 2000년 이후에도 미국에서 승인되는 신약의 수는 별반 늘지 않았고, 2000년대 중반에는 오히려 감소하는 경향을 보였다(그림 1.). 또한 보고서마다 시기별로 다르기는 하지만, 미국에서 시판허가 된 의약품 중 대학이나 공공연구소에서 나온 기술에 의한 비율이 6%에서 45%로 기대보다 무척 낮게 보고되고 있고, 그 중에서도 아주 새로운 타겟을 가진 약의 경우는 더 낮은 것으로 보고되고 있다. 우리나라에서도 지난 9년간 범부처신약개발사업단(KDDF)의 지원을 받은 대학 신약 과제 중에 임상단계에 진입한 과제는, 전체의 5.4%를 보였다고 한다.

그렇다면 왜 대학이나 공공연구소등 academia에서 시작된 기술은 사업화 혹은 상용화가 그리 늦거나, 실패하거나, 안되는 것일까.

다음에 기회가 된다면, 우리에게 필요하고 적용가능한 여러 개선 방안에 대해 좀 더 생각해볼 수 있겠지만, 이번에는 위 질문에 대한 답을 academia 상황에 포커스하여 다음과 같이 답을 정리해보겠다.

첫째, 우리나라나 해외를 막론하고 대학이나 공공연구소등 학계의 의약품 개발(development)에 대한 지식, 경험, 인력의 부재와 더불어, 사업화에 대한 동기부여나 인센티브가 없기 때문이라는 것이 공통된 지적이다.

질병과 치료제를 연구하려면 반드시 그 질병 뒤에 있는 생물학적 사실들을 이해해야 한다는 합리적 가정에 근거해, 기초연구는 정부의 많은 지원을 받고 있으나, 대부분의 기초연구자들에게는 자신이 흥미를 가지고 있는 과학적 질문에 대한 답을 찾은 그 자체가 보상으로 여겨지거나, 유명 저널에 자신의 연구결과가 발표되는 것이 가장 중요하다. 또한 필자가 과거에 자문하거나 만나본 병원이나 대학들에서의 경험에 의하면, 치료제나 진단의약품으로 개발하고자 할 때 어떤 데이터와 데이터의 요건이 필요한지, 연구자가 가지고 있는 개발 컨셉이 과연 실행 가능한 것인지, 또한 개발하고자 할 때 어디서 누구의 도움을 어떻게 받아야 할지, 얼마의 예산이 필요한지, 자신의 연구의 가치를 어떻게 계량화하고 객관적으로 보여줄 것인지, 사업화에 장애가 되지 않을 특허의 구성이나 소유권 설정을 어떻게 해야 하는지 등에 대해 어느정도 알고 있거나, 구체적으로 도움을 받고 있는 연구자는 아주 드문 것 같다.

이러한 이유로, academia에서 만들어진 기술의 과학적 가치와, 이 기술을 가지고 사업화 하고자 하는 투자자나 미래의 파트너가 후에 시장에서 거둘 수 있는 가치가 잘 연결되지 않거나, 데이터가 부족해 불확실성이 크거나, 그 가치를 제대로 평가하고자 하면, 현재의 데이터에 많은 추가적 노력이 필요하게 되어, 그 기술이 가지고 있는 가능성에도 불구하고 기업이 흥미를 잃게 되는 것이 대학의 기술이 늘 가지고 있는 문제이자 약점이라 할 수 있다.

또한 대학이나 병원에 기술이전담당조직(TTO)가 있더라도 특허 문제를 포함 기술 라이센싱관련 여러 문제들을 조율해본 경험이 거의 없고, 특히 외국기업이나 규모가 큰 제약회사와의 협상에서는 위축될 수 밖에 없는 것이 현실이다.

두번째로는 학계와 기업간의 불신과 이해부족 그리고 문화의 차이가 긴밀한 협력에 방해요소로 작용하고 있다.

최근 제약업계는 오픈이노베이션을 통해 R&D의 불을 붙이려고 애쓰고 있다. 라이센싱을 통해 외부로부터 파이프라인을 채우기도 하지만, 기업 내부에서 해결하지 못하는 과학적, 기술적 문제를 학계와의 공동연구를 통해 해결하고자 하는 필요도 늘어나고 있다. 그러나 기업의 입장에서는 대학에서 만들어진 데이터의 재현성(reproducibility)에 대해 염려하는 경우가 적지 않다. 대학의 연구자들이 스크리닝한 초기선도물질(Hit)이 바로 약이 될 것이라는 믿음을 가지고 있다거나, 여러 target에 복수로 작용하는 화합물인데도 불구하고, 한 target에만 특이도가 매우 높다고 믿고 있거나, 작용기전에 대한 튼튼한 증거가 없이도 연구자가 생각하는 작용기전에 대한 확신을 주장하는 경우, 혹은 불용성 약물을 그대로 가지고 동물실험을 할 수 있다고 생각한다면 기업은 그 과학이 실제로는 매우 훌륭한 것이라도, 연구에 대한 신뢰가 떨어질 수 있다. 또한 아무래도 정부가 주는 제한적인 예산을 가지고 연구를 하다 보니 사용한 분석법이나 모델들이 충분히 검증되지 않은 것인 경우도 있다.

대학이나 공공연구소의 입장에서는 기업과 함께 일하는 경우, 순수한 과학적 탐구 정신이나 환자를 위한 연구의 가치가 훼손될 수 있다고 생각하거나, 혹은 연구원들이 기업의 느슨한 문화에 물들지 않을까 하는 걱정 때문에 기업들과 같이 일하기 주저하는 경우도 있다고 한다. 그러나 이런 경우 결과적으로 대학원 학생들이나 젊은 과학자들이 기업과의 협력이나 의약품 개발과정에 전혀 노출되지 못하므로 혁신신약 개발에 대한 관심이 낮아지게 되고, 창업에 있어 IT등 다른 분야에 비해 뒤쳐질 수 밖에 없다. 해외의 전문가들은 적어도 대학원의 커리큘럼에 창업에 대한 과목을 넣어야 하며, 연구 중 회사에 자문을 구하는 것도 비밀유지계약을 한다면 허용되어야 한다고 권고하고 있다. 이 외에도 academia에서 사용하는 개발단계를 지칭하는 용어가 기업의 개발 마일스톤의 용어와 많이 다른 것도 소통에서 문제가 된다. 이렇게 데이터 공유 등에 대한 투명성, 상호존중, 신뢰, 기업이 가지고 있는 사업목표를 이해하려고 노력하는 자세 등, 서로의 차이들을 이해하고 좁히려는 노력이 아직은 부족한 것 같다.

세번째로 산학이 만나 함께 협력하고 서로 배우며, 기술 이전이 자연스럽게 일어날 수 있는 물리적 환경이나 메커니즘이 우리나라에는 아직도 많이 부족하다는 것이다. 미국이 바이오 혁신 신약의 선도 국가가 된 것은 미국 대학의 뛰어난 연구역량과 과학자, 효율적인 신약허가 프로세스, 혁신을 장려하는 약가정책 등이라고 하고 있지만, 그 무엇보다도 의료기술 연구 개발에 대한 타의 추종을 불허하는 민관합작투자의 양과, 대학에서 민간기업으로의 효과적인 기술이전과 사업화 정책이라고 말하고 있다. 실험실을 대학과 기업이 공동운영 하거나, 기업의 자원과 시설을 대학에 개방하는 등 다양한 옵션의 산학공동연구 환경을 가지고 있다. 이 중, 초기 디스커버리 프로그램에서는 대표적으로 화이자의 Centers for Therapeutic Innovation, 릴리의 Phenotypic Drug Discovery Initiative, 등 여러 예를 볼 수 있다. 현재 미국의 제약사들은 흥미 있는 연구나, 질병연구가 있을 때 그때그때 지원하던 과거의 대학 연구지원방식에서, 자사의 R&D 전략에 맞는 치료제개발에 방점을 둔 대형 종합연구의 형태의 연구 지원을 한다. 이를 위해 몇 개의 대학을 지역 혹은 글로벌 과학 중심(science-hub)센터로 지정하여 지원하고 있다.

성공적인 바이오클러스터에는 무엇보다 기술의 소스인 대학과 연구소,병원이 그 중심에 있어야 한다. 또한 이들 대학과 병원 안에는 기술의 사업화를 실제적으로 자문하고 훈련하고 도와주는 기능과 인력, 시스템이 있어야 한다. 요즘 부쩍 많이 언급되는 스탠포드 대학의 SPARK나 하버드의 Catalyst program 등이 그 대표적인 예이다. 미국의 대학들이 앞서가는 점은 신약 연구를 새로운 타겟의 디스커버리에 한정하지 않고, 신약의 안전성 실험, POC기술, 바이오 생산시설기술 등으로 확장 시키면서, 신약개발의 리스크와 비용을 최소화 하면서, 보다 많은 혁신적 기술을 사업화할 수 있는 비용효과적인 신약개발 모델 구축에 기여하고자 하고 있다는 것이다. 이들의 목표는 기업이 요구하는 스탠다드를 만족시키면서도, 빠르고 비용효과적으로 제품화 할 수 있는 신약개발 모델을 구축하는 것이다. MIT의 Translational Center of Tissue Chip Technologies, AMBIC(Advanced Mammalian Biomanufacturing Innovation Center), NIIMBL (National Institute for Innovation in Manufacturing) 등이 그 예이다. 옵디보나 어비툭스가 제대로된 항체생산이 가능한 기업 파트너를 찾지 못해 수년에서 10년을 허비했던 과거를 생각하면, 이제 거꾸로 academia가 기업을 돕는 시대가 온 것 같다. 이러한 비용효과성 높은 신약개발 모델들을 적용한 기술이 있다면, 감염병같이 제품화되어도 가격을 높게 받을 수 없거나, 매출이 제한적일 수 밖에 없는 특정분야의 치료제를 개발하고 있는 기업들에게는 크게 환영받을 수 있을 것이다. 우리나라 연구중심병원들 중에도 첨단의약품을 위한 초기 임상시험용 GMP 시설들을 가지고 있는 병원들이 있다. 이들 병원들이 앞으로 노력하여 기업들에게 비용효과적인 개발의 대안이 되었으면 하는 바램이다.

다시 mRNA 코로나백신으로 돌아오자. 펜실베니아 대학의 Kariko 박사는 당시에 여성이자 헝가리 출신의 이민자인 소수자이었기 때문에, 그 기술이 매우 훌륭했음에도 불구하고 대학의 지원에서 소외되었던 것은 아닐까 하는 생각을 한다. 한 인터뷰에서 Kariko박사가 말했다. 아무도 그녀의 연구에 주목하거나 지원해주지 않고, 심지어 대학에서 그녀를 강등시켰을 때, 연구를 그만두고 다른 일을 할까 생각도 했고, 자신의 연구가 주목을 받지 못하는 이유는 아마도 자신이 충분히 똑똑하지도 연구를 잘하지도 않기 때문일 것이라 생각했다고 한다. 그러던 그녀가 우연히 Weissman 박사를 복사기 앞에서 만나 “저 어떤 mRNA도 만들어 낼 수 있어요”라고 이야기하면서 mRNA기반 백신의 탄탄한 기초를 놓는 로 큰 업적을 남기게 된 계기가 되었다. 현재 Kariko 박사는 바이오엔테크의 부사장을 맡고 있다. Moderna의 CEO인 데릭 로시 박사는 이들에게미안해서 였을까, 이 두사람에게 노벨상을 주어야 한다고 인터뷰마다 이야기하고 있다.

그러고 보면 과학과 기술의 우수성도 중요하지만, 신약개발 여정에서는 얼마나 좋은 파트너를 만나느냐가 더 중요한 것 같다는 생각이다. 터키 출신의 바이오엔테크의 창업자인 Sahin 박사는 화이자와 2018년부터 화이자와 mRNA 백신개발 연구를 같이 해오면서, 비록 터키와 사이가 좋지 않은 그리스 이민자 출신이지만, 이민자라는 공통점을 바탕으로 화이자의 알베르트 부를라 최고경영자와 아주 끈끈한 우정을 쌓았다고 한다.

지금쯤 두 사람은 분위기 좋은 식당에서 우조와 라키 술잔을 각자 들고 함께 축배를 들고 있을 것만 같다.

그림1) 1990년 이후 FDA 신약허가 추이

*위 기고문은 히트뉴스 기고문을 전제함

이전

다음

2021.02.09